Le premier à Eysines

124. C’est, aux dernières nouvelles, le nombre de points de retrait de « drives fermiers » en France. Ce chiffre, on peut aisément le vérifier sur le site créé par Éric Lesage, défini comme un « expert du e-commerce et de l’économie digitale », également engagé de son côté via la création d’une « Ruche qui dit oui ! », à Aix. Au jeu des chaises musicales, il est parfois difficile de savoir qui est vraiment le premier d’entre eux à avoir vu le jour. Pourtant, cette fois, on en est sûrs : le tout premier drive fermier a été ouvert le 19 octobre 2012 à Eysines, en Gironde, par le président de la Chambre d’agriculture et celui du Relais agriculture et tourisme de l’époque, Bernard Artigue et Bernard Lafon. Celui de Lormont sera le deuxième, un mois plus tard. Le pari est osé : proposer une alternative à la grande distribution via la vente, sur internet, de produits fermiers et locaux, évidemment de saison. Le trésor du drive fermier, c’est son réseau de producteurs : ils proviennent tous du département dans lequel ce dernier est implanté, où au moins de la région. Ici, quand on achète une salade, on sait précisément qui l’a faite pousser et où. Qu’il veuille des soles entières à 25 euros le kilo ou un pot de miel de tournesol fabriqué à Saint-Sève par l’apiculteur local (huit euros cinquante), il sait où et quand venir les chercher. Pour des questions de logistique évidente, tout le monde est logé à la même enseigne : il faut commander avant mercredi soir minuit (sans minimum d’achat), payer en ligne directement, choisir un point de retrait et venir chercher sa commande le vendredi après-midi entre 13h30 et 18h30.

Produit transformé

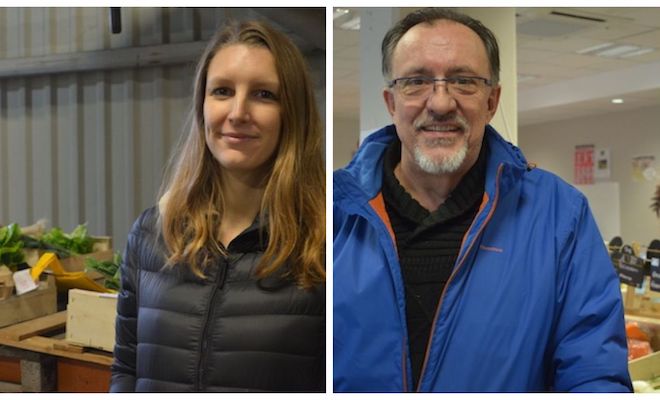

Bon, nous, on ne voulait pas vraiment acheter mais plutôt savoir ce qu’il y avait derrière et connaître le fonctionnement du tout premier drive fermier de France. Désolé pour les âmes écolos, mais on a pris notre voiture pour aller découvrir le système de l’intérieur. C’est la coordinatrice locale, Laure Baudier, qui nous a fait visiter ce vaste hangar où s’entassent palettes de légumes, poissons, viandes et autres produits directement cueillis chez les producteurs la veille. À l’origine, cette dernière ne vient pas vraiment du « milieu » de l’agriculture raisonnée. Elle en connaît pourtant un petit rayon : ingénieur agronome et titulaire d’un master spécialisé, elle a d’abord officié dans le e-commerce, plus précisément dans le milieu du vin. Elle en est visiblement revenue : trop « fermé d’esprit » pour elle. Elle avait le choix entre un milieu de négoce un peu « coincé du cul » ou des grosses machines à la CDiscount. « J’avais besoin d’un travail qui ait du sens », avoue-t-elle. Alors ce sens, elle l’a trouvée toute seule. « Au niveau personnel, je commençais à m’orienter uniquement vers de l’alimentation locale et je me rendais compte que c’était difficile. Je me suis investie dans Supercoop, à Bègles où j’étais référente du groupe achat, ça m’a permis de vadrouiller un peu partout en Gironde pour référencer de nouveaux producteurs ».

Laure n’est pas une « historique » du drive, elle est arrivée en cours de route. Mais elle fait toujours office de « coordinatrice », rémunérée par la Chambre d’Agriculture. C’est cet organisme public qui a lancé le projet en 2012, lui aussi qui a financé la création du site internet. « En gros », nous dit Laura, « elle a lancé la machine en prenant le pari qu’en trois ans, ça soit autofinancé ». Le drive fermier est, à l’origine, une marque déposée girondine, mais d’autres systèmes similaires ont ouvert leurs portes en indépendants. Il est aujourd’hui piloté au niveau national par la très influente APCA (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture) dirigée par une assemblée d’élus représentant à la fois les exploitants, propriétaires, salariés agricoles et groupements professionnels (coopératives). À l’époque, le concept décolle très vite : en 2015, les drives appartenant au réseau « Bienvenue à la ferme » revendiquent, en plein Salon de l’agriculture, plus d’1,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, seulement deux ans après la création du concept. « Ça s’est bien étoffé, ça a commencé à faire du chiffre et ça s’est transformé en SARL pour des raisons de gérance et pour que l’activité commerciale soit identifiée à part de la Chambre d’Agriculture », confirme Laure. Pour Eysines, cette année, ça tourne plutôt autour des 550 000 euros de chiffre, le paysage concurrentiel n’étant plus du tout le même que lors de l’ouverture. Aujourd’hui, les cinq points de retrait du drive fermier local sont indépendants. « Le seul avantage qu’on a, c’est que la Chambre d’Agriculture est une variable d’ajustement dans le cas d’une très mauvaise année, une sorte de coussin ».

Les producteurs, stars du système

C’est que les promesses sont attirantes. Le drive fermier n’est pas que pratique pour trouver des produits de meilleure qualité, il se donne aussi une bonne image. Vos sacs de produits, par exemple, ce sont des producteurs qui vous les remettent directement en main propre. Ce vendredi, c’est Monique Valenti, éleveuse de chèvres à Virazeil, dans le Lot-et-Garonne, qui est d’astreinte. Elle fait partie des trois producteurs de ce département à être intégrés dans le réseau « drive fermier » de la métropole bordelaise. Pour le reste, ils viennent essentiellement de gironde : deux maraîchères à Eysines, un viticulteur bio à Vayres, une éleveuse de vaches laitières à Pessac (Tartifume, ça ne vous dit rien ?)… en tout, on en compte 44 différents à Eysines, c’est l’un des sites les plus fournis. Monique Valenti, elle, est une initiée du circuit court. Voilà vingt ans qu’elle dirige son exploitation familiale. Elle ne rechigne pas à travailler avec le crémier du coin, mais vous ne trouverez certainement pas ses fromages et ses yaourts de chèvres à Leclerc. Le drive, elle s’y est mise depuis le mois de juin dernier et elle y voit plusieurs avantages.

Le fait que le mode de fabrication de ses produits soit directement mis en avant en est un. Une partie de son troupeau est désaisonnalisé, c’est à dire qu’il produit toute l’année. « On a fait le choix de ne jamais introduire d’animaux extérieurs à l’exploitation pour des raisons sanitaires. On pratique l’insémination artificielle sur le quart du troupeau, le reste étant en saillies naturelles ». Pour ces raisons précises, l’exploitation n’est pas labellisée bio. Elle ne livre que des produits transformés et ne stocke pas son lait, préférant travailler sur la qualité de celui-ci et préserver celle de la flore locale. « Depuis vingt ans, on a développé un réseau. On travaille principalement avec des crémiers- fromagers sur le bordelais, des magasins de producteurs comme la Compagnie fermière. On ne peut pas vendre intégralement notre production sur la ferme en circuit court. C’est compliqué, sans compter qu’on est de plus en plus nombreux sur ce secteur, il y a pas mal de nouveaux qui arrivent ». Les 150 litres de lait quotidiens sont transformés et vendus, pour leur tiers, en circuit court, le reste étant en vente directe sur l’exploitation ou les marchés. Cette proximité, Monique Valenti affirme qu’elle l’a pleinement choisie, et ses prix sont là pour l’assumer : pas question de faire le yo-yo d’un système de vente à l’autre. « Quand on a un contact avec quelqu’un qui est censé vendre notre produit, on est très clairs : il n’y a pas de négociation de prix. On est sur de la qualité et sur une démarche respectueuse de l’environnement et effectivement, le produit peut être un peu plus cher ».

Le troc, ce vieux modèle…

C’est aussi l’une des spécificités du système de drive : ici, ce sont les producteurs qui fixent leurs prix. Les commandes effectuées sur le site sont refacturées à tous les producteurs en fin de mois, en prenant une commission destinée à gérer la logistique et la communication. En novembre dernier, cette dernière est passée de 15 à 20% sans vraiment, à écouter Laure, que les principaux concernés n’y trouvent grand-chose à redire. « On n’a pas suffisamment de budget pour communiquer et on se rend compte qu’il faut le faire face à la concurrence. On a discuté avec les producteurs et on est tombé d’accord sur le fait qu’il était important de communiquer si on voulait que ça se maintienne ». Sur le reste, en revanche, pas de négociations. « Si on passait par des producteurs qui font plus de volumes, on aurait des prix moins chers. Personnellement, je préfère favoriser les petits. On passe par Local Bio sur certaines productions, on est sur des prix tout à fait cohérents. Comme l’argent de la vente va passer par notre compte avant d’être redistribuée avec une commission ponctionnée, la direction des fraudes considèrent qu’on est en circuit court mais pas en vente directe, même si on achète pas pour faire de la revente directement ».

Aider les petits producteurs plutôt que les gros, c’est aussi dans la philosophie du système. Ce qui a, bien entendu, des conséquences sur le consommateur et sur le producteur. Si ces derniers sont payés (80 euros la journée) lorsqu’ils sont désignés pour distribuer la marchandise, le drive fermier ne doit pas être leur seule source de revenus en circuit court. Et si la Chambre d’Agriculture s’interdit de générer tout bénéfice du système, c’est que l’argent récolté par la commission sert essentiellement à communiquer, à payer les loyers des points de retrait (à l’exception de celui de Gradignan, dont les locaux sont fournis par Sciences Po) et à dédommager les producteurs pour leurs déplacements. « Quand ils ne sont pas sur l’exploitation, ils ne produisent pas. Il faut avoir les reins pour pouvoir le faire. Ce n’est pas le cas partout : il y a de tous petits drives qui ne font que vingt commandes par semaine et qui n’ont besoin que d’un producteur qu’ils n’ont jamais pris le parti de rémunérer. On a personnellement besoin de huit producteurs par semaine, qui tournent (…) On demande à tous de ne pas dépendre du drive pour vivre, parce que les revenus sont hyper fluctuants ».

Les obligations d’un marché permanent

Car derrière ces ambitions vertueuses, le drive fermier, pour ceux qui participent à la démarche, a aussi des contraintes. Avec sa moyenne de 250 commandes hebdomadaires et ses 600 références sur le site tout au long de l’année, il faut proposer une offre permanente, raison pour laquelle les commandes ne peuvent être retirées qu’un jour par semaine et qu’il n’y a pas quarante points de vente différents. « Pour nous, développer les points de ventes, c’est compliqué, étant donné que c’est une démarche qui dépend des producteurs. En termes de logistique, ça nécessite une navette de frais, un camion frigo supplémentaire, deux permanents de plus par semaine. A l’heure actuelle, c’est déjà un vrai casse-tête de gérer les plannings des permanences, il y a une certaine inertie. Ca se fait, mais petit à petit ». Si l’offre doit être suffisante, il faut aussi veiller à ne pas froisser en mettant en concurrence un agriculteur avec un autre. « On évite. Si j’ai un produit en agriculture raisonnée, je peux quand même rajouter un même produit en bio pour contenter tout le monde. Suivant nos besoins par rapport au volume de ventes, on peut avoir besoin de trois producteurs sur un même produit, comme pour les maraîchers bio par exemple où on travaille avec Local Bio pour compenser, parce que nos deux petites maraîchères d’Eysines ne peuvent pas assurer toutes la demande. C’est une démarche qui ne peut pas coller avec tous les modes de fonctionnement, ça demande un investissement. Le drive fermier reste une contrainte temporelle. Je ne pourrais pas avoir l’intégralité des producteurs en mesure de livrer deux fois dans la semaine ». Chaque agriculteur souhaitant intégrer la démarche doit d’ailleurs s’acquitter d’une cotisation annuelle (120 euros), accepter la ponction sur ses ventes et assurer une permanence par mois, sachant que le système est centralisé à Eysines. “Ce sont des conditions qui sont, pour certains, contraignantes. C’est pour ça que quand on a des producteurs installés depuis peu, qu’ils se déplacent à Bordeaux pour livrer avant huit heures et demie du matin, ils font en sorte d’organiser une tournée logistique sur la métropole et passent par d’autres magasins. Ils rentabilisent leur trajet, c’est même moi qui les incite à le faire. Le concept, c’est d’avoir un panel constant d’une semaine à l’autre. En revanche, il y a pas mal d’autres moyens de commercialisation de produits locaux, autant optimiser tout ça ».

L’autre, c’est moi

La Coop Paysanne est l’un de ces autres moyens. D’ailleurs, en regardant en détails la liste des producteurs associés au concept, on s’aperçoit qu’il en partage pas mal avec le drive. Sauf qu’ici, le modèle est encore différent. Sur la place Magendie, en plein coeur de la « nouvelle » cité Carriet, à Lormont, la devanture de la Coop Paysanne a pris une très large place. « On a quelques loyers en retard avec Domofrance. Mais c’est plutôt nous qui leur avons fourni un grand service en venant s’implanter à Carriet où il n’y avait absolument rien, sauf la boulangerie et basta ». Le responsable des deux sites à posséder une Coop Paysanne (Lormont et Cenon) s’appelle Hubert Villegas, et il a au moins sa libre parole pour lui. Aujourd’hui, le projet qu’il pilote se présente sous la forme d’un magasin de 450 mètres carrés composé d’une boucherie, d’un espace fruits et légumes, de conserves et d’un espace épicerie. Fondé en 2015, le magasin a fêté son deuxième anniversaire le 28 juin dernier. Celui de Cenon a vu le jour un an plus tard. Hubert nous en explique l’origine. « Au départ, Yvon Crance avait une société d’accompagnement à la création d’entreprise à Bordeaux, dans laquelle travaillait son fils Cédric. De mon côté, je faisais de la formation à travers ce cabinet. La rencontre s’est faite par hasard. Un jour, il m’a présenté le dossier Coop Paysanne. J’ai trouvé l’idée géniale. Yvon avait rencontré un ingénieur agro à la recherche d’un travail et qui souhaitait monter une entreprise, c’est lui qui a créé Coop Paysanne. Yvon l’a accompagné, jusqu’au jour où il a eu une opportunité de job et lui a laissé le dossier. Il y a sans doute intégré des idées sociales et solidaires plus approfondies, mais l’idée de faire travailler des agriculteurs, d’améliorer leurs conditions de vie à travers une rémunération plus digne de leur travail était déjà intégrée dans le projet », confie-t-il.

C’est là que la relation avec le drive s’éloigne un peu. La Coop Paysanne n’est pas un simple magasin comme pourrait l’être celui d’une franchise bien installée, telles que Biocoop ou autres. Ici, ce sont les agriculteurs qui sont à la fois à l’origine du concept et actifs, pour un noyau d’une dizaine d’entre eux, dans sa gérance, au sein de laquelle tout actionnaire majoritaire est d’ailleurs interdit. « C’est un magasin basé sur un noyau dur de producteurs qui deviennent les associés et qui forment l’assemblée générale et sont actionnaires (ils ont amené de l’argent à la création du magasin). La banque prête le reste et le patrimoine appartient aux producteurs qui ont investi dans le capital social. On a le droit d’avoir un pourcentage des parts consacré à des personnes extérieures qui sont des apporteurs en termes de travail, c’est comme ça qu’Yvon est devenu actionnaire un an après la création du magasin ». Car la Coop est une SARL, certes, mais aussi une SICA, diminutif un peu barbare pour désigner une Société d’Intérêt Collectif Agricole. Et ce n’est pas sa seule particularité, puisqu’elle possède une charte d’intégration assez stricte, possédant certains points qu’elle partage avec le Drive, mais aussi des différences. Pas de concurrence entre producteurs, qualité « élevée et stable », petites exploitations privilégiées, les producteurs fixent leurs prix et doivent assurer une permanence dans le magasin pour servir les clients et « former le personnel sur ses produits ». Enfin, elle n’autorise que les « cultures traditionnelles » : pas de serres chauffées ni de hors-sols. À part une poignée de producteurs dans les Landes, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées Atlantiques ou les Charentes, environ 70% de son « catalogue » d’exploitants est lui aussi girondin. Mais attention : vous ne trouverez ni oranges ni agrumes dans la boutique : elle joue le local à fond : même les pâtes qu’elle propose, bio, sont fabriquées directement sur l’exploitation par le biais d’un blé récolté sur place. Seul le café et le chocolat, dont la matière première n’est pas produite en Europe, trichent un peu.

ESS Business

L’économie sociale et solidaire, c’est le créneau clair et affiché de la Coop Paysanne, qui s’autorise une politique d’insertion, une parité quasi pleine au niveau des employés qui ne sont qu’en CDI et un mélange des âges : plus de 50 ans et moins de 25 ans ne sont pas laissés de côté, de même que les employés « issus de la diversité » comme le confirme de manière très polie Hubert Villegas. Tout ça, c’est bien beau, mais comment ça marche en vrai ? « Actuellement, les producteurs apportent leurs produits, ils sont mis sur des étagères et vendus par le personnel du magasin. Une fois vendus, il y a une partie qui revient au producteur (70%) et une partie qui reste pour le magasin (30%) ». 450 000 euros d’investissements dont un prêt bancaire important et plusieurs aides publiques (42 400 euros de l’Europe et 37 600 euros de la Région devraient se débloquer cette année) sur un capital social de départ de 45 000 euros, c’est ce que le procédé coûte en monnaie sonnante et trébuchante. Pourtant, il s’autorise une espièglerie supplémentaire : un plafonnement et une redistribution des profits. « Si le magasin en dégage, ils sont divisés en trois parts égales : une part aux agriculteurs associés soumise à contrôle, une autre en réserve et une dernière en plan d’épargne salarié. En gros, il n’y a aucune dividende ». Enfin, tout comme le drive fermier, la Coop Paysanne s’est chargée d’assurer ses arrières, via une caution de la BPI en cas de dépôt de bilan, nous apprend Hubert. « Si demain, on fait faillite, les agriculteurs n’auront rien à verser ».

Ce cas n’étant à envisager que dans la pire des éventualités, une question importante se pose : la Coop Paysanne, est-ce que ça marche ? Qui sont les gens qui en poussent la porte ? Si, pour le drive fermier, on a souvent affaire à des initiés à une meilleure alimentation ou des gens conscients et informés plus qu’à des curieux qui souhaiteraient découvrir un concept, pour la Coop Paysanne, beaucoup plus jeune et donc logiquement moins identifiée par le consommateur, c’est un peu le même son de cloche. « Nos clients sont à 70% des lormontais, pas tellement de la première proximité (on n’a pas trop de clients sur les habitants d’à côté) mais plutôt du centre-ville ou du bas. Les 30% restants viennent de l’axe Izon/Saint-Loubès puisqu’ils passent devant tous les matins en allant travailler et ont juste à sortir de la rocade. On a aussi des gens qui viennent de Blanquefort ou de Bordeaux ». Et en termes de mixité sociale ? « Il y a un peu de tout, c’est comme à l’école. Mais de plus en plus, les gens qui viennent ont compris notre principe de vente ». C’est que la situation géographique et sociale de la Coop Paysanne est bien différente de celle du drive. Carriet, ce n’est pas qu’un secteur faisant partie du grand projet de villes rive droite, c’est aussi un quartier prioritaire « politique de la ville », où on échange pas forcément que des aubergines en bas des tours. Depuis l’ouverture, Hubert affirme avoir subi « deux tentatives de cambriolage, notre groupe froid a été abîmé trois reprises. On a monté des grilles supplémentaires. Aujourd’hui, je pars du principe que je n’attends plus après les services administratifs pour régler un problème. Quand j’en rencontre un, je mets en place suffisamment de matériel pour faire face. Je double les grilles, je triple les serrures… ».

Un créneau porteur ?

Si le Carrefour Market situé deux-cent mètres plus haut fait office d' »épicerie de quartier », pour le reste, on ne peut pas dire que l’offre soit vraiment pléthorique. « On est un peu isolés, il n’y a rien autour. En termes de proximité, c’est embêtant. On a quand même eu le soutien des élus, on ne va pas cracher dans la soupe. À Cenon, on a bénéficié d’une aide financière sur les équipements matériels des entreprises. Ces 11 000 euros ont servi d’investissement dans des vitrines. Le marché de la place Magendie, on leur en a un temps proposé la gérance. Mais ça ne s’est jamais fait, et les prix (en moyenne 50% moins chers) n’ont pas vraiment d’incidence sur la clientèle du magasin, qui « n’est pas la même, tout comme les produits vendus », assure le responsable. Les deux magasins sont aussi soumis à un problème purement pratique. Au drive fermier, c’est plutôt facile de venir chercher ses courses du jour et de les livrer. À l’entendre, pour la Coop Paysanne, ça l’est beaucoup moins. « Ici, on a des difficultés de stationnement. Tout le monde en a, on n’est pas les seuls bien sûr. Des places ont été mises en arrêt minute mais ce n’est absolument pas respecté et tout le monde s’en fout. Pour nous, c’est un véritable handicap parce que les gens tournent une fois ou deux et s’en vont. Ça pose aussi des difficultés de livraison, puisqu’elles sont possibles à partir de 9h mais que les producteurs nous livrent beaucoup plus tôt ». C’est sûr que faire 50 mètres avec un animal mort sur le dos, c’est moins évident qu’avec une sacoche en bandoulière. « La mairie ne veut pas se mettre les habitants à dos, donc elle les laisse se garer là et les places de livraison ne nous servent à rien ».

Mais on digresse. On lui redemande si ça marche bien, et Hubert Villegas nous répond, à nouveau, que les résultats sont contrastés. « On a suffisamment de fréquentation et de clients pour faire un chiffre d’affaires décent (environ 2500 « habitués » par an). Par contre, la répartition financière, le modèle économique qui a été mis en place n’est pas viable ». C’est là que le bât blesse encore un peu : à côté de la logistique bien rôdée et du périmètre installé piloté par Laure, celui d’Hubert paraît, en raison de son ancienneté moindre, être encore en phase d’expérimentation. « Il faudrait, pour le rendre viable, changer les curseurs : 70% pour les producteurs et 30% pour nous, ça ne peut pas marcher. Aujourd’hui, un producteur amène ses choux fleurs, 70% du prix sera pour lui, 30% pour le magasin mais c’est lui qui va déterminer le prix de vente. De là, il y a deux façons de voir les choses : soit vous jouez le jeu et vous les mettez à un prix raisonnable pour que les gens puissent les acheter, soit vous augmentez votre marge puisque vous mettez vos produits en dépôt et on ne vous paye pas tout de suite. C’est pour ça que vous vous retrouvez avec des choux fleurs à trois euros pièce, alors qu’au Carrefour Market de l’autre coté du pont, ils sont à 1€20 ». Voilà qui pourrait dissuader plus d’un consommateur de faire ce choix : malgré tous les arguments et engagements sociaux qui plaident pour elle, le prix reste le talon d’Achille de la Coop. Hubert l’assure, pour 2018, tout ça va changer. « Je suis en train de préparer nos associés à un changement. On peut conserver notre label de magasin de producteurs à condition de ne pas dépasser un certain pourcentage d’achat-revente comme un magasin normal (entre 20 et 30%). Sur 30% des produits, on pourrait négocier les prix d’achat et décider nous même du prix de vente, ce qui nous permettrait d’améliorer sensiblement la marge du magasin de telle sorte qu’on puisse se pérenniser dans le temps. En partant de l’idée qu’un agriculteur doit gagner correctement sa vie mais que le client doit aussi pouvoir acheter, je suis d’accord pour qu’un produit de très bonne qualité, travaillé à la main, soit un peu plus cher, c’est normal. Pas le double ».

Mange, prix, aime

En jeune adolescent qui se cherche encore une identité, le mini-réseau de magasins a encore besoin de quelques ajustements tarifaires, qui auront certainement des conséquences à la fois sur la hausse sensible de la clientèle et sur le prix de son panier en caisse. « Si je prends l’exemple des pommes de terre Agata, on les vends 1€45 le kilo, le producteur récupère plus d’un euro. Les producteurs de patates, quand ils vendent leurs produits chez Carrefour, on leur achète dix centimes le kilo. Même s’il ne récupérait que 50 centimes, ce serait quand même cinq fois plus qu’en grande surface. Il faut que ce type de magasin soit abordable par tout le monde, sinon vous ne faites qu’augmenter la fracture sociale en créant des magasins où seul les gens qui ont les moyens peuvent venir acheter et en continuant à creuser le fossé entre la malbouffe et la bonne ». La solution paraît donc toute trouvée : acheter une partie du volume pour assurer un « coussin », comme dirait Laure, aux producteurs partenaires (aujourd’hui, ils sont « 73 apporteurs », nous dit Hubert). « Je pense que c’est normal qu’il y ait encore beaucoup de choses à ajuster parce qu’on en est qu’au début de ce nouveau modèle. Il est trop récent. La Compagnie Fermière existe depuis cinq ans, c’est rien. Aujourd’hui, on prend les produits, on les met en vente et le paysan est payé quand c’est vendu. Pourquoi ? Parce que c’est de la vente directe, ce n’est même plus du circuit court. C’est un concept politique qui est avant tout fait pour avoir un label. En faisant ça, comment aide-t-on le producteur ? J’aide un type en lui demandant de mettre toutes ses boîtes de foie gras sur une étagère et d’attendre qu’elles soient vendues ? On s’en fout qu’il y ait un intermédiaire, le magasin appartient aux producteurs. Il serait plus intelligent de fonctionner davantage comme un magasin qui achète et revend plutôt que comme un dépôt-vente qui paralyse les fonds et les trésoreries des agriculteurs ». En bon militant qu’il est, Hubert Villegas paraît faire la distinction nouvelle entre vertueux et viable. Et le magasin a beau organiser des dégustations ou vouloir emmener ses clients en visite sur des exploitations et tenter prochainement l’expo de peinture, le prix du produit en rayon ne change pas pour autant. Pas top, quand on sait que c’est, et de loin (selon les données récoltées par le Centre de recherche et d’information nutritionnelles, le CERIN), le premier argument qui motive l’achat des consommateurs français à 79%, loin devant le goût (40%) la date de péremption (39%) et la provenance (34%).

Deuxième génération

Les consommateurs sont donc, en majorité, des habitués. Comment convaincre les nouveaux, dans ce cas ? Sur ce point, Monique Valenti (vous vous souvenez, notre maraîchère du Lot-et-Garonne) a un avis aussi bien formé que ses tommes de chèvre. « Je considère qu’un smicard aussi a le droit de manger de la qualité, même s’il ne va pas faire forcément la démarche d’aller dans un drive. On ne consomme pas de la même manière : les gens qui sont sur le marché n’ont pas leur panier plein de bouteilles de coca… Si, en face, on a un interlocuteur qui comprend la problématique des agriculteurs, aucun problème. Les différents labels, comme le label paysan, aident quand même le consommateur à se retrouver. Mais je pense que globalement, chaque ferme devrait accueillir des gens chez elle. Personnellement, on a fait des portes ouvertes en septembre, il y a eu beaucoup de monde. On a intérêt à multiplier ces initiatives dans le cadre de festivités (activités, animations, évènements associatifs). Lire des articles ou en entendre parler, c’est bien, mais je pense que ça ne va pas suffire pour inciter vraiment les gens à se déplacer. Il y a encore toute une réflexion à mener. Il y a une conscience politique des élus, c’est déjà pas mal. Mais il faut qu’on soit présents, qu’on approche les gens ». Pour « les gens », comme le disent tous nos interlocuteurs, les courses sont « une corvée », rajoute Hubert Villegas. « Pour eux c’est une perte de temps d’aller dans les grandes surfaces. Petit à petit, je pense que la corvée va faire place au plaisir. Les gens sont plus conscients de la malbouffe. Ça va se développer parce que c’est presque ludique. Les gens prennent leurs temps, ils achètent différemment. Le nombre de clients augmente, petit à petit ».

La mise en avant de produits bio, consommés par de plus en plus de « gens » (neuf sur dix selon le dernière baromètre Agence Bio/CSA), pourrait-il être un argument supplémentaire pour accélérer cet essor ? C’est que cela ne semble pas être la priorité de communication, ni pour l’un ni pour l’autre. Pour des raisons très simples. « Le bio n’est pas notre concept. Les gens qui en veulent vont chez Biocoop ou ailleurs. Pour l’instant, nous ne sommes pas orientés vers ça. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, mais on est plus partisans d’une agriculture raisonnée avec moins de traitements, moins de pesticides et de produits dangereux. On a quelques produits bio dans le magasin, mais c’est un petit rayon », confesse le gérant de la Coop Paysanne, sans oublier d’y aller de son petit commentaire engagé. « Je suis convaincu que le bio, c’est bien. Mais je ne le suis pas par tout ce que je vois sur le marché. Notre particularité, c’est la traçabilité, ce n’est pas celle du bio. On affiche tous nos produits et les noms de nos producteurs. Quand vous allez acheter un paquet de quinoa bio dans un magasin bio, la seule indication qu’on a c’est que le produit provient ou pas de l’U.E. Le bio local, je suis pour parce qu’il est contrôlable, mais quel intérêt d’aller acheter des graines de Pilpil en Inde et de leur faire faire 15 000 bornes en avion en polluant encore plus pour manger du bio ? Si ça c’est un raisonnement qui tient la route, j’ai un peu de mal à l’imaginer ».

Laure Baudier, elle, est plus pragmatique. « C’est surtout les fruits et légumes qui font venir les gens sur le bio, mais je ne peux pas communiquer que là-dessus parce que ce n’est qu’un sixième de nos références. Certains ne se mettent pas au bio parce qu’ils sont contre le fait de payer plus et d’être contrôlés pour mieux produire alors qu’ils n’ont pas besoin de ça pour vendre. Le label bio est une garantie d’un certain mode de production, mais c’est contrasté. A chaque fois, il manque un petit élément où c’est la volonté du producteur de ne pas être bio. Sans un label, on ne peut pas savoir au premier coup d’oeil ». En routard de la stratégie commerciale, le gérant de la Coop mise tout sur une méthode qui a fait ses preuves : l’emplacement. « Ce qu’il manque sur la métropole, ce sont des points de vente. Il n’y en a pas assez et il y a encore de la place pour en mettre ». Le drive fermier l’a compris depuis longtemps : après avoir ouvert son dernier site rue Lacornée, Laure Baudier assure déjà un futur nouveau point de retrait aux Bassins à Flots pour 2018. La Coop, quant-à-elle, envisagerait, plutôt à long terme, d’occuper un local possédé par la mairie, cours Victor Hugo, « si les associés sont d’accord, mais ça m’étonnerait. On va plutôt essayer de consolider l’existant ». Malgré cette frilosité qui s’explique aisément par une augmentation du chiffre d’affaires logiquement plus timide qu’à l’ouverture (« de l’ordre de 4 à 5% par an »), elle va tout de même, dans le courant du mois de janvier se mettre… au drive. Normal : dans une ceinture verte digne de ce nom, il faut qu’à un moment où un autre, il y ait une boucle…